LE GORE, C’EST DU CARE

2025. Anxiété générationnelle maximale. Pourtant, loin de chercher à fuir nos peurs, il semblerait que nous cherchions à les recréer.

La nouvelle obsession culturelle ? Le Gore. Un univers où l’horreur devient libératrice, un exutoire collectif et un terrain d’empowerment inattendu.

Frissonner pour mieux avancer

L’emballement populaire pour des films horrifiques et dérangeants comme Nosferatu de Robert Eggers, des séries telles que The Fall of the House of Usher de Mike Flanagan, des jeux vidéo immersifs comme Cronos: The New Dawn ou encore des animes comme Chainsaw Man, révèlent une mécanique bien huilée : celle de l’eustress.

Ce stress positif, théorisé par Hans Selye, nous permet de transformer nos angoisses en adrénaline maîtrisée avec, à la clé, un vrai soulagement émotionnel.

Même les récits autobiographiques traumatiques comme Baby Reindeer ou les expositions immersives 4D telles que Dark Matter au Mercer Labs Museum de New York participent de cette logique cathartique.

C’est glauque, c’est intense, c’est exactement ce qu’il nous fallait.

Le Gore dit quelque chose de notre époque. Il met en lumière une génération qui vit en clair-obscur, tiraillée entre le besoin de tout maîtriser et l’envie de tout lâcher.

Dans une société saturée d’optimisme forcé, d’images parfaites, de Clean Girls et de prises de parole millimétrées, le Gore ramène une forme de vérité brute.

C’est la claque froide dans une décennie trop tiède.

Là où l’on peut enfin ressentir fort, sale, réel.

Là où la peur, la rage, l’échec, le doute et les contradictions ont le droit d’exister.

Pour les 15-30 ans, biberonnés aux crises et aux scrolls sans fin, élevés entre collapsologie et vidéos de chiens se faisant masser façon spa (@littlemanyu_ style), cette expression devient un outil :

- pour reprendre la main sur leurs angoisses en les mettant en scène,

- pour fuir les récits aseptisés et choisir ceux qui cognent, qui grattent, qui dérangent,

- et pour faire clan autour d’un imaginaire dérangeant, parfois grotesque, mais furieusement vivant.

Un outil d’empowerment au féminin

Le Gore s’impose aussi comme une réponse féministe à l’anxiété contemporaine, portée par une réappropriation du corps féminin et de la narration.

Relevées par le magazine l’ADN, les tendances #cutegore et #cottagegore continuent de faire émerger cette esthétique qui redonne à la peur un pouvoir transformateur.

Le succès récent de The Substance illustre parfaitement cet engouement : un récit où l’horreur devient un outil d’exploration identitaire et corporelle.

Autre icône féministe de ce genre horrifique : la Final Girl, dernière survivante des films d’horreur (coucou Sidney Prescott), figure d’endurance, de résilience et d’émancipation.

De nombreuses artistes s’approprient cette esthétique gore au féminin :

Lady Gaga, lors de son show génialement démoniaque à Coachella le week end dernier;

Doja Cat et ses danseuses ensanglantées aux MTV VMA ;

Kim Kardashian, rampant dans un appartement à l’esthétique plus que dérangeante pour son clip de Noël 2024 Santa Baby ;

sans oublier des œuvres déjà cultes comme la trilogie Pearl, X et MaXXXine de Ti West, qui mettent en scène des héroïnes aussi vulnérables qu’effrayantes.

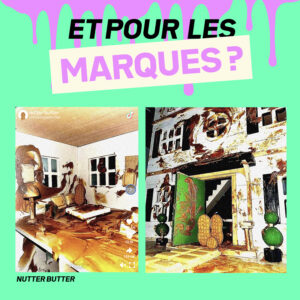

Pourquoi ça compte pour les marques ?

Le Gore incarne une soif d’émotions brutes, de récits intenses et de réappropriation de soi.

Pour les marques, c’est l’opportunité de parler autrement : en s’inscrivant dans une narration audacieuse, sensorielle, parfois dérangeante, mais profondément connectée aux émotions contemporaines.

Certaines l’ont déjà bien compris :

- Aldi qui reprend les codes du slasher dans sa campagne Massacre à la fin du mois en collaboration avec l’influenceur @attonraca,

- Nutter Butter, sur TikTok, qui mise sur une ambiance délicieusement glauque pour Halloween

- Dolls Kill avec ses collections inspirées de Beetlejuice et Death Note qui joue pleinement la carte du glamour macabre

Instagram

Instagram